站在启功的肩上(三)

——周永刚对草书法帖的横猜竖想

曾经拜读启功先生《晋人草书研究》一文,深受教育。之后,启先生对待古人经典法帖的师古不迷古、大胆质疑、深研求解的治学精神,便成为了我临帖学书的思想基础。

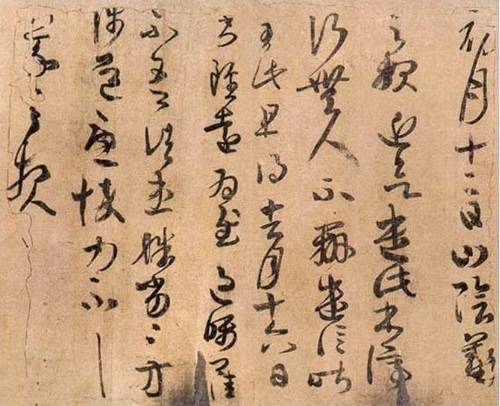

在临习书圣《初月帖》的一段时间里,贴中左下角的那个“|”字,就像一根鱼刺卡在了喉咙里,咽不下,吐不出地难受,为什么要把具字写成向左倾斜的一长竖?难道就因为他是书圣,于是就可以“得势忘形,一泻千里”!我不能苟同。带着这个疑窦,犹如同背着一个书学包袱,我继续在学书的征程中探索。

一个秋日的午后,无意间我随手翻看两张初月帖单片,分开看看,拼起来看看,我欣喜若狂地发现:单看前半张贴,连贯初月两字的那个长竖,很是扎眼;单看后半张贴,被写成了一竖划的那个具字也非常扎眼;拼合两张贴片,通览全贴,霎时间,这一上一下,一左一右,一倾一斜地两个长竖,突兀全无,竞显得那样淡雅、浑然。

细看具字这一竖,就像是一根绷直了的七节鞭。具字草书本来应由七个笔划动作,也就是说书圣虽然:取势舍形,但节质不失,更未一泻千里。

于是,我大胆地猜想,书圣当初之所以把末尾的具字写作一竖,应是为了和起首初月之竖相呼应。是在大局观的艺术审美理念支配下,果断从容,损局部一字之形,而自觉维护通篇和美之壮举。

在临习黄庭坚《李白忆旧游诗卷》时,对第二行中被写成一醒目长横的“一”字,颇为茫然不解。

一次横幅作品创作中,写到第二行下半段时,我忽然意识到在依着惯性写下去,这第二行势必会与第一行失去联系,各自孤立无援,虽有行气,却难成大草浑然一体之气。怎么办?宁可此处收笔断开,靠极左另起笔(欲右先左),这样一来此局部字形会显得夸张甚至诡异,也要坚决服从全局之需。

细看这一横,可谓一横八拐,蚩妍纷纭:粗与细、曲与直、长与短、方与圆、速与滞、燥与润、轻与重、藏与露、向与背…….,简而丰富,单而茂密。

于是我想……

附:帖图两张

黄庭坚

初月帖