[书论随笔]

1699字

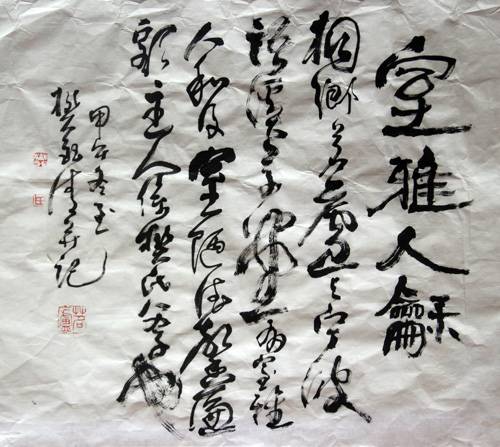

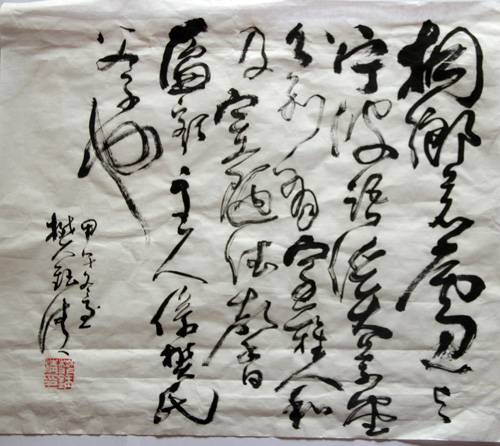

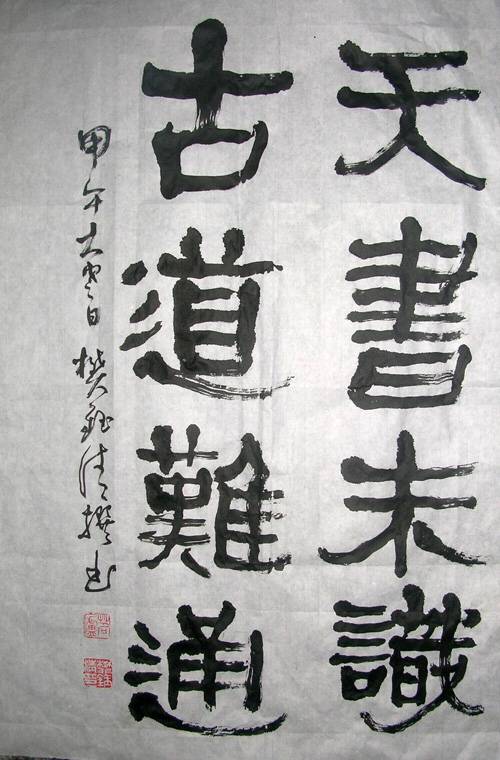

书法与太极其理一也

樊钰清

半年前,我把自己写的“书法与太极其理一也”的作品送给了一位太极大师。大师很和善,利用短暂接触的一刹那,给我传授了太极拳追求“阴阳圆合”的道理。他说太极圆形图里面两个阴阳鱼相生相合、互抱循环,由里到外、由小到大的圆圈旋转运动无始无终,无穷无尽。太极拳就是依照此理,把种种圆形旋转、阴阳变化的轨迹演示出来。

大师的话使我这个喜欢把写书法比作纸上玩太极的人立时加深了理解,悟得 “阴阳圆合”作为“天人合一”理念的核心,它不仅是打拳的要求,也是书法绘画音乐舞蹈乃至自然界无处不在的普遍要求。

太极拳是求阴阳圆合的运动。在太极拳的“云手”运动中,上肢左右手臂划大圆走的是太极图的外圈,手足四肢在运化中画小圈,构成大圆套小圆为特征的太极阴阳转换图形。云手要求无处不圆,不仅双手动作要圆,还要求大圆配合接劲的小圆,并与身法、步法及其他动作相协调,确保动作之间的连接交替转换,形成整体圆游的流动感。

太极拳又以“缠丝”比喻招式运动如螺旋形的画圆,多角度多种类的画圆缠丝分顺逆、上下、左右、正斜等相互对立的缠转,拳理要求是欲左先右,欲前先后,欲上先下等承接。我想,太极拳有关云手、缠丝的要求与自己写毛笔字的要求不是一样的吗?写毛笔字的时候无论是提笔运笔、按笔收笔还是分行布白、使转开合,莫不也是在作正反云手及顺逆缠丝的画圆嘛。

书法与打拳一样,首先要求立身中正,然后开始画圆。提笔起笔就象太极拳的起势,由下而上轻轻将笔提起画立圆,继而转平圆顺缠(出锋)起笔或逆缠(藏锋)起笔,按照“欲左先右、欲右先左,欲上先下、欲下先上,横画竖下、竖画横下,有往必收、无垂不缩的要求行笔,使笔锋在纸上作交换起落、不断提按的画圆动作。所谓“一波三折”“屋漏痕”“锥画沙”等只不过是在无数大圆套小圆之后呈现的微妙印迹而已。还有提按顿挫、回锋收笔以及外拓内敛、横拧开合也是在作一圈又一圈由外及内的画圆。可见,练好太极云手缠丝功对于书法运笔的娴熟流畅和结字的圆润饱满是很有帮助的。

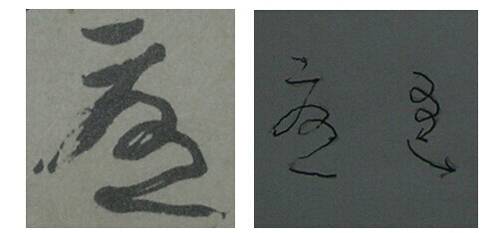

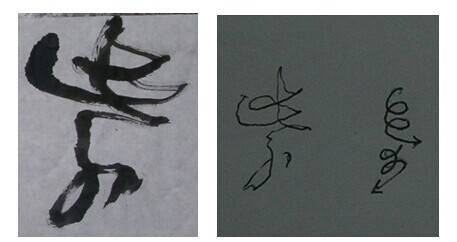

再从力学的角度讲,练好太极拳的缠丝劲对实现书法的苍劲有力也十分重要。太极拳的缠丝劲是一种螺旋形发力的巧劲,也叫游丝劲,具有外圆内方、外柔内刚的特性。这种劲练起来是以躯干的螺旋缠绕来主宰四肢的螺旋缠绕,久练会内气充满,劲贯四梢,击发力极强。通过练太极拳掌握这种劲力对增强书法“遒劲感”和“力度美”的作用是不言而喻的。太极拳缠丝分顺逆两种,顺缠丝为静合,是一种向心的力,致“圆”“柔”; 逆缠丝为动分,是一种离心的力,致“方”、“刚”。书法运笔路线就像太极拳缠丝,正旋画圈犹如太极拳中的正云手顺缠,反旋画圈犹如太极拳中的反云手逆缠。比如 “憂”字:(示意图)

“憂”字的草书运笔方向便是先接连作了几个正云手螺旋(顺缠)后转逆缠收笔的;又如 “紫”字:(示意图)

“紫”字的草书运笔是先作了几个反云手螺旋(逆缠)后转顺缠收笔的。这种通过正反较劲产生的 “拧麻花 ”似的线条美,来源于“太极劲力走螺旋”,在接连作了几个顺缠后突然以反缠收笔,或接连作了几个反缠后以顺缠收笔嘎然而止,使的是一种巧力,是太极拳外柔内刚、外圆内方、利用惯性圆切的作用使然,展现给人们的必然是行笔圆熟流畅、点画多姿遒美、线条精气饱满的精采。

以上说了太极拳云手缠丝与结字运笔的内在联系。但依笔者理解,孙过庭在书谱中所说的张旭草书笔法乃是包含谋篇布局在内的大笔法,即广义的笔法。旭言“始吾闻公主与担夫争道,而得笔法之意,后见公孙氏舞剑而得其神。”显然,是用“争道”比喻书法布局的矛盾冲突,首先解决的是谋篇问题,是大范围的对立统一,然后才是运笔技法,解决小范围的对立统一。 “后见公孙氏舞剑而得其神”是指剑器舞动似行云流水、连绵不断、出没无形、随手万变、气韵贯通、形断意连。这是太极拳和太极剑给人们展示的气韵和美感,是一种完美的状态。可见,张旭在“担夫争道”和“公孙氏舞剑”中悟到的是“阴阳圆合”之理,是解决矛盾冲突实现对立统一的“圆满”。

实现“圆合”、“圆满”是我一生所求,正是这一点,才促使我爱打拳更爱书法。对我来说,在纸上打拳与把拳意寓入书法不就是一回事嘛!

(附:本人书法照三张)