————走近书法家收藏家周志伟

一、 引子

乍看去,周先生一如隔壁平凡可亲的邻居长者,目光炯炯,面带微笑,一脸和善的教授我该如何养活这一园子的梅兰竹菊,毫无半点艺术家的清高寡淡,倒像是一个辛勤耕耘多年的园丁在娓娓道来他和这些平凡植物的真挚感情,那样的认真和专注,让我不禁也为之感叹,一个能对孱弱花草有如此忘我投入的人,在生活和艺术的道路上又该有着怎样不同寻常的故事呢。

二、“其实书法没那么神秘,就是更别具一格的绘画”

离开精致小巧的花园,穿过一楼整洁宽敞的客厅,跟随周先生来到他在二楼的工作室,共由一间大厅、三间藏品室和一间卧室组成,我不禁在心里为眼前这朴素却又丰富的工作室暗暗惊讶,朴素是因为这工作室没有一丝装饰,水泥的地板,白色涂料粉刷的墙壁,简陋的门框和吊顶,完全就是这屋子原始的样子,丰富则是因为墙上挂满了各种体例的书法和国画,大厅里三米多长的工作台上铺满了宣纸,笔墨纸砚一应俱全,工作台右边的书架上是有关书法、绘画、鉴赏的经典书籍,左边的角落里堆放了厚厚一摞的书法草稿,在工作台的另一边则是琳琅满目的摆满了整整三个博古架的藏品,而在客厅的另一个角落里摆放着一个硕大的千年根雕茶桌,造型古朴而典雅,周先生亲献茶艺邀我坐下品茗。

茶桌上有五六把大小不一的茶壶,还有许多稀奇古怪的小茶宠,工艺精美,只见周先生把洗茶水都浇在上面,他说这叫做“养”,养的久了,这些茶壶会呈现出独特的颜色和光泽,茶宠会更形象、生动。我笑笑:“看来喝茶品的不只是水,还有这么有趣的过程!”周院长点点头:“是啊,品茗品的不仅仅是茶水,更是自己的生活,人生的味道其实全在这一杯小小的茶盏里。从沸腾到平静,从苦涩到甘甜,全都咽下,然后再细细回味那份若有似无的醇香,只要意诚,你就会领悟到许多人生的真谛。正如古人云‘茶里乾坤大,壶中岁月长’。”他的一番话让我端着这茶钵的手也郑重起来,仿佛从这一泓茶水里能照见一颗良苦的心。

看着挂满屋子的书法作品,我询问起周先生是何时与这项中国的传统艺术结缘的。

“首先声明,我可不是什么书法家收藏家啊。但是说到书法,我首先要感谢的就是我的启蒙恩师——雷鸣东教授,”从他郑重严肃的神情里我能感到周先生对这位中国当代著名书画大师厚重的感激之情,“我十九岁开始就跟着雷老师学习书法和绘画了,那个时候真是年轻,什么都不懂,但是雷老师非常宽容大度,教会了我很多很多。从书画技法到艺术品欣赏与鉴赏,从做人到做事,影响了我的一生。”

周先生十九岁时由父亲安排,跟随雷鸣东教授学习书法和绘画,由于勤奋刻苦,深得老师喜爱,后虽步入商海,但心中对艺术的渴望却从未熄灭,后来幸遇书法家、兰亭教育奖获得王建国老师亲传心得,丰富的人生阅历使他又对书法有了更深刻的理解,加之自己的努力揣摩,废寝忘食的钻研,渐渐有了一套与众不同的书艺理论和艺术表现形式。

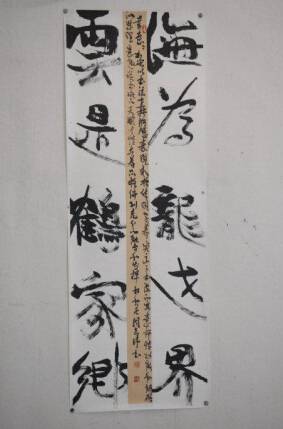

“我认为,书家是以书法直抒胸臆,表现人格,体现学养,突出书法艺术的寓意抒情功能,使书家的天赋才情与修养品格得到充分的融合和发挥,”周先生开始执笔在纸上挥洒起来。

“你仔细看,其实我不是在写字,我是在画字,我是在让这一个个规矩的汉字舞起来,不那么循规蹈矩,而是随着心意载歌载舞。写书法首先就是要放得开,胸怀开阔了,下笔自然也就流畅了。”周先生开始向我灌输他自己体悟到的艺术理念。

我告诉周先生我小时候上的第一堂书法课,老师在讲台上紧紧地盯着我们,要求我们握笔时“肘要平、手要紧”,紧得我们心里发抖,“行笔要慢”,结果就滴下一大滴墨汁,一张纸就这样废了,老师摇摇头,从此我学书法的信心大减,兴趣全无,后来就没再学,我觉得书法太难了。

周先生面带愠色地说道:“那哪是在教孩子,简直是在给孩子“上刑”嘛,都说兴趣是最好的老师,把孩子的兴趣都吓跑了,还怎么当老师!”

周先生认为,书法是一门艺术,源于传统发挥于自然,以为临摹的像就是成功,就是书法家了其实是一种谬误,因为没有自己的东西才是最大的失败。如果只有形似而无神韵,临摹一万遍《兰亭序》,也不能成为王羲之,只会显得做作,既失去了自然美,又丢掉了自己的个性,真是最大的悲哀。

“说到画字,其实还有一层意思,就是‘忘’,你要忘记自己是在‘写字’,要从心底重新认识眼前的这个字。众所周知,我们的汉字是世界上最美丽的文字,它其实是由一幅幅图画演变而来,每一笔都是风景,每一画都是情趣。如果你从意识上认为不是在写字,而是在画自然山水,让自己融入到画中,去忘掉自己,到了无我无字的境界,你就能体会到书法的奥妙了。”周先生这番颇有禅意的话语让我久久回味,这种“无”的境界是多少人不断追求却无法到达的啊。

关于书法,周先生还有一个既有趣又形象的比喻,他说书法就像武术,酝酿的时候要缓慢沉稳,但是一旦手握笔时就是剑出鞘时,要准确、快速、巧妙,这个“巧”就是书法家自身的文化积淀和艺术结晶,“巧”并不是偶然,而是平时功夫的积累,正所谓厚积薄发,才能让书法在这一瞬间爆发出一种艺术天然的美。

三、“我收藏的不单是器物,更是它们背后的历史”

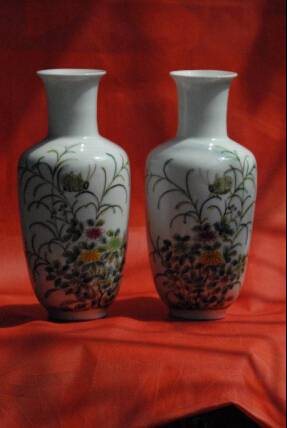

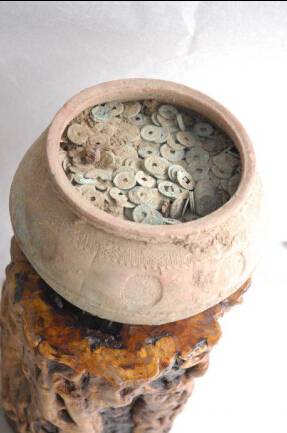

聆听完周先生独到的书法见解,我的心思又转到了这满屋子的藏品上。这些藏品名目繁多,形态各异,很大部分我都叫不上名字来。看我一脸的好奇,周先生又开始做我的鉴赏老师,滔滔不绝的介绍起来。原来周先生的藏品中既有一亿三千万年前的古化石,春秋战国时期的古钱币,秦汉时期的陶器,又有良渚文化至今的玉器,明清以来的名家书画,甚至还有清朝王府贵族们的私人把玩器物等等。涵盖时期之久,覆盖内容之广实在令人叹为观止,“这简直就是一个小型的博物馆嘛!”我禁不住赞叹道。周先生爽朗的笑笑:“其实我藏的不单是器物,更是这器物背后的历史,你仔细看,这每一件器物的精美锈色、包浆、造形、质地都能反映当时的历史风貌及其独特的艺术文化,这一只斑驳破损的陶碗就是当时秦朝古人的日常用品,这看似普通的东西却包含着我们祖先的智慧和汗水,怎能不让我为它感到自豪呢!”听了周先生的话,我不禁也对这只承载了历史与文明的器皿肃然起敬。

观赏许久后,我发现在周先生诸多的藏品中,紫砂壶占有很大的比例,从明、清、民国、文革至今的紫砂茶具应有尽有,造型各异,有不少名家作品。

原来紫砂壶是周先生的挚爱。

“紫砂泥,被称作泥中泥,岩中岩。是紫泥、本山绿泥、红泥三种的统称。”周先生随手拿起一只没有任何花纹的壶演说起来,“较于精美的瓷器,紫砂更加敦厚;较于温润的玉器,紫砂更加纯朴;较于贵重的青铜器,紫砂更具文气;较于华丽的金银器,紫砂更显内敛。”

“给你看一件我珍藏的宝壶,这就是著名的供春壶。”说着,周先生从一个不起眼的角落里取出一个盒子打开来。

这只紫砂壶看上去很像一颗树瘤,壶身上有许多独特的纹理,还有几处似乎是工匠在制壶时无意中留下的手指凹痕。

关于供春壶的来历,周先生给我讲了一个很有意思的故事。

相传是在明代正德、嘉靖年间,有一位官员的书童叫做供春,他陪同主人在宜兴金沙寺读书时,寺中的一位老和尚很会做紫砂器具,供春就偷偷地学。后来他用老和尚洗手沉淀在缸底的陶泥,仿照金沙寺旁大银杏树的树瘿,也就是树瘤的形状做了一把壶,并修饰上树瘿上的花纹。烧成之后,这把壶的古朴可爱令人惊叹,于是这种仿照自然形态的紫砂壶一下子出了名,人们都叫它供春壶。作为中国紫砂文化史上一个开创性的标志,供春壶是宜兴的紫砂壶从粗糙的手工艺品发展到工艺美术创作的重要转折点,誉满天下的供春壶也成为了后来历代制壶名家争相仿制的作品。

“看来越是原生态的东西越有流传的价值啊!”我不由得发出感慨。

“你说的非常对,就是这种天然去雕饰的意境最为难得,紫砂壶是由人工制作,但是却能做出一种自然纯朴的艺术风韵,真正做到巧夺天工确实珍稀罕见。”周先生又拿起这把他已经欣赏过无数遍的供春壶细细的端详起来,目光温柔如水,完全沉浸在这把壶带给他的美好境界里,好久才回过神来。

说到收藏,自然绕不开仿品的话题,但是周先生对仿品也自有一套新颖的观点。他认为我们大多数人视仿品为弃物是一种误区,“绝不能小看仿品啊,”周先生又拿起一件“石瓢”的紫砂壶为例,“正如工艺美术大师顾景舟先生所说‘一件佳美的紫砂作品必须具备三个主要因素:美好的形象结构,精湛的制作技巧和优良的实用功能’。传统品种的茶壶,经过若干年演变,溶进了多少艺人的心血,一个特定类型的壶也越来越完美,一把“仿古壶”,甲工匠是这样处理嘴、钮的,乙工匠是这样拍打壶体的肩、腹的,每个工匠都用个人不同的审美观去理解,去制作,自然而然就有了生命本质差异的韵味,虽是仿古,实则创新,当今的你我再来做“仿古壶”,就可以站在前人的肩上去做,加上自己的秉性脾气,这件作品便如人一般有了自己的灵魂。计较真假早已失去了意义,要比就要跟前人比泥质、比气韵、比形态。”

四 、“经历了太多,对一切自然就看的淡了,但我不是消极的放下,而是积极的舍得”

在周先生的工作室里,还陈列着许多他和名家友人的合影,其中包括他和恩师——当代著名书画家古玩鉴赏家雷鸣东教授,著名收藏家马未都先生,当代著名诗人书法家汪国真,央视著名主持人赵忠祥及作家余秋雨等人的合影。周先生说他的人生宗旨就是一颗真心广交天下良友,满腔热血奉献普世众生,商海沉浮的经历给了他一片宠辱不惊的淡泊胸怀,书法艺术的熏陶给了他一颗宽容博大的心,而古玩收藏则给了他一双富有洞察力的眼睛,遨游在中华五千年的文明里,陶醉在古典诗词经书里,周先生觉得此时的他才找到了灵魂真正的栖息地,而世俗间的纷繁名利,在他看来,只不过是薄如尘埃,短如晨露。“只是些痴人俗人看不破,放不下罢了,争来斗去的不过是一场幻梦”,周先生一脸的平静,“经历了太多,对一切自然就看的淡了,但我不是消极的放下,而是积极的舍得。”

周先生说,他以前经商积累了一些财富,现在都投入到对艺术的追求上了,平时也力所能及的做一些慈善事业。

“钱赚的再多如果不能转化为社会效益,也只是一个无意义的冰冷数字,”周先生掷地有声,“很多人不理解我为什么这么热衷于书法和收藏,觉得这些东西不能吃不能穿没什么用处,其实对于个人的享受而言,我早就没什么追求了,我只是希望能为中国传统文化的传承尽一份力,华夏五千年的文明浩瀚如海,我们都只是这海里的一滴水珠,早晚都会被蒸发掉,自身的得失已经没必要去计较了。”

周先生已经到了知天命的年纪,如果把人生比作四季,那么他现在刚刚步入了人生的秋天,有人看到枯萎飘零的叶子,也有人看到累累硕果的收获,我认识很多像他这个年纪的成功人士,都抓紧时间想把青春留住,趁着还有点精力就尽情挥霍和享受,想要拼命填满欲望的沟壑,然而却陷入了一片悲凉的空虚。也有很多人害怕面对易逝的年华,终日惶惶不安,哀哀凄凄,未老先现出衰败之态。而在周先生身上,却丝毫看不出这些,他依旧每日忙碌在他钟爱的诗词书画之中,与好友闲来垂钓怡情,在陋室品茗论道,把每一天都过的富足而充实,既无大悲亦无大喜,却有一种难得的平静安详。

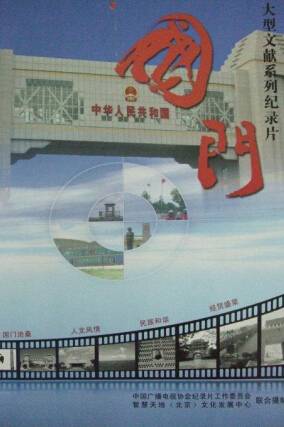

周先生告诉我,他现在正在积极参与大型文献系列纪录片《国门百年》的策划制作中,这部纪录片的总导演是八一电影制片厂著名导演翟俊杰,由雷鸣东教授和央视著名制片人黑子做总策划,“呵呵,我也算是‘触电’了吧,”周先生略带兴奋地说道,“其实,这是一份公益工作,我希望能为弘扬我们的民族精神和传统文化出一份力,作为华夏子孙,我想用一种特别的方式来表达我对祖国的热爱。”

他爽朗的笑声犹如秋日里的天高云淡,透着一股豁达高远,内里是对生命的珍视和热爱,让我不禁想起唐代大诗人刘禹锡的一首名诗:

自古逢秋悲寂寥,

我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄。

这不就是周先生此时此刻的真实写照吗。他在人生的孟秋时节品尝到了常人无法体味到的生命的甘甜滋味,我由衷的羡慕也由衷的祝福,相信乐观自信的周先生会在未来的艺术之路上走的更远,更好。

作者:杨占群(《观察与研究》编辑部总编)