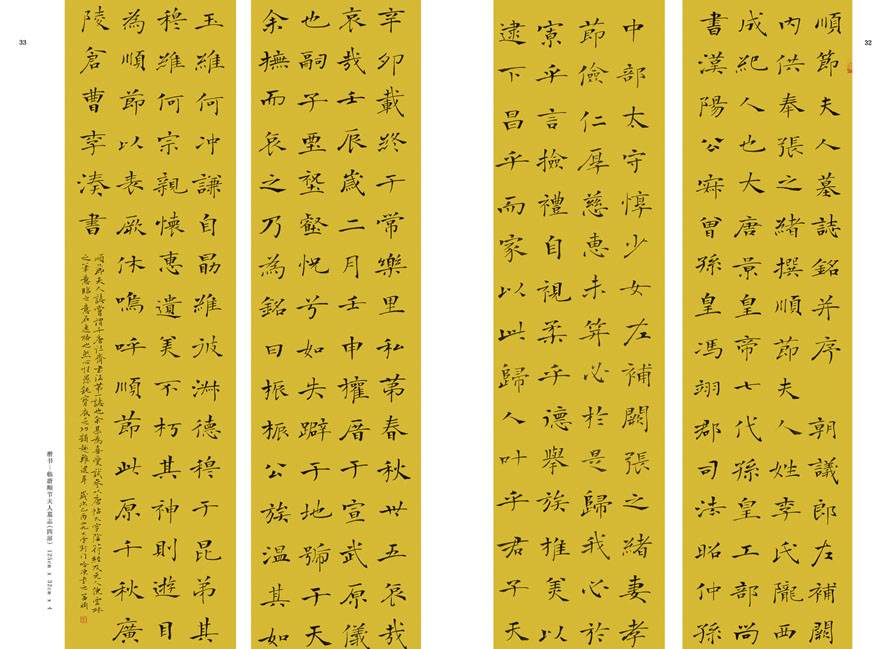

《跟李孟渊老师学书法》(连载七)

——临帖 (三)

5、打造笔画“标准件”

一块手表,由好多个零件组成。但不论有多少零件,名牌手表都有个共性,就是走的准。这里面除了组装因素外,一个很重要的因素就是每个零件都是“标准件”。所谓“标准件”,就是零件的形状、尺寸、精密程度、金属质量都是完全一样的,不论放到本品牌的哪块表里,都会精准地发挥着作用。

书法的笔画在道理上同手表的零件一样,都需要打造“标准件”。一幅书法作品的字再多,其中组成字的点画,无论横竖撇捺点折挑钩,都有固有的特征和形状,你能把这些特征和形状总结出来,准确地掌握了,并能和谐地运用到组字中去,那么,你就成功了一半。记得上世纪80年代,我想写幅小楷往河南省书展投稿,先从临帖开始,结果一临就发现,点画不精直接影响作品质量,你组合能力再强,也写不好。就像描网影,结构给你了,点画不行,写出来照样不精彩。针对存在的问题,我采取打“歼灭战”的方法,撕一块巴掌大的写作品用的纸,专门练横画,从不规则到规则,从初步掌握到熟练掌握,再到精准把握,几百遍下来,便能做到下笔就能写好。如此往复,把每种笔画都练到这个地步,做到下笔心中有数,剩下的只有组合,就一心一意练字了。这个打造“标准件”的过程,是提高书法水平的“速成法”。通常每个笔画不下三百遍,无论行书、草书、篆书、楷书、隶书,都是一样。这个经验我教给了不少人,非常见效,屡试不爽。也有人潦草应付,当然得不到应有的效果。我常说书法的笔下功夫,“五分在笔画,三分在结构,二分在章法”。笔画上过关,进步就快了。

6、注重笔画外在形状

在书法字帖和教学中,很注重落笔、运笔、收笔,并且每个笔画都用示意图标出来。往往是双钩出笔画的形状,中间用线条和箭头标出笔尖的走势方向。这种教法不能说错,但往往强调了用笔,忽略了笔画的外在形状,在初学阶段,机械地、过分地去考虑笔尖的走势,造成笔画形态难看,缺乏动感和美感。

我认为,在知道笔画走势的前提下,要重点强调笔画的外在形象。不要一味在落笔和收笔上去强求逆锋落笔、藏锋收笔,只要一笔能写成笔画的外在形象,就是成功,有不足之处,可以适当地补笔,保证笔画的精确性。实际上,能够一笔写成笔画形象,就达到了书写的标准和要求,而一味强调逆锋、藏锋,则是一种形而上学的教学方法。只要认准了笔画形状,并铭记在心,作到眼到手到,就成功了。像学骑自行车,最先要人扶着,指导着,让眼向前,身坐正,当骑熟的时候,侧着身子也照样骑,只要自行车不倒就行。两者是同样道理。

7、不要急于追求飞白

“飞白”是行草书书写过程中,行笔迅速而出现的一种现象。在古人的字帖中并不多见,当代人的笔下出现较多。当今学书法的,尤其是学行草书的,如果笔下不出现点飞白,好像显不出水平。因此,练字时用纸的背面,通过纸的干涩来表现。其实这是一个误区。严格来说,出现飞白,是在对书法熟练掌握后,在书写过程中自然而然流露出来的一种书写状态。飞白是写出来的,而不是靠瞬间速度表现出来的。写出来的飞白,位置妥贴自然,让人没有感觉,只有细品时才能发现,例如启功先生楷书中的飞白。而故意追求的飞白,则给人以焦躁不安的感觉。因此,不要故意去追求飞白。当你的功力达到一定时候,它会自然为你所掌握,为你的书法增光添彩。反之,则起到一种减分效果。如果你临习的字帖中有飞白,也不要急于学,完全可以先写实,长时间的临摹后,会自然而然的出现。

8、功夫在字外

凡是成为书法家的,无不在字外下了大量的功夫。凡是面对书案拿起毛笔去写字,放下毛笔离开书案再不想写字这件事的人,没有一个能成为书法家的。为什么?因为心不在焉。要想成为一个书法家,首先要勤学,经史子集要有所了解接触,古今书论要经常读,提高自己的艺术修养和国学底子,才能从字里行间读懂古人的书写心态,领悟书家的艺术追求。其次是苦练,这里指的不是练手,而是练心。平时见到写的好的字,会去品味好在什么地方,下意识地用手指去琢磨其高妙之处。对于自己没有掌握的点画、转折、结构,走着路会用手在口袋里、在手掌心去琢磨笔的走势,笔画的形体;开着会,心会跑锚,用水笔在废纸上琢磨字的结构;甚至吃着饭,筷子也会不自觉地在饭碗里写起字来……这些都是成功的必然要素。我历来认为,书法的成功,“七分字外,三分字内”,天道酬勤,功到才能自然成。