“文人画”作为中国绘画史上重要的艺术现象,在宋以后几乎占据了画坛的主导地位。许多重要的画家和代表作品都出自文人画家之手,而非纯粹的职业画家。其重要原因就是因为文人创造和掌握了文化,它使得绘画的高度能与文化发展的高度相并行。文人画追求的是人与自然的统一,就是“天人合一”的境界,既是神与物的和谐,形式上多为精雅简美。当中,文人画代表人物有:顾恺之、吴道子、阎立本、王维、苏轼、范宽、米芾、郭熙、赵佶、张择端、梁楷、黄公望、倪瓒、赵孟頫、唐伯虎、徐渭、八大山人、石涛等等。他们借以发抒"性灵"或个人抱负。正如一花一草在画家笔下,都以境界的营造融入了个人己有的思想和情怀,那也就是说,画画并非单指是画画本身的事情了,更融入了人心造境,进而显示了画家的性格内涵和人格修养。

现说的文人画家,一般是指具有文人思想修养的,并在画中体现文人情趣,画外流露着文人才思的中国画画家。近代陈衡恪认为文人画有四个要素:人品、学问、才情和思想,具此四者,乃能完善。决定文人画家需在学问、才情、思想和绘画技巧上都要有一定造诣,并且人品第一。中国文人画起于16世纪而盛于20世纪。

文人画所具有的文学性、哲学性、抒情性。在传统绘画里它特有的 “ 雅 ” 与工匠画和院体画所区别,独树一帜。在创作上强调个性表现和诗、书、画等多种艺术的结合,作者多属具有较深厚、较全面的文化修养。由此可见,文与墨的相互重要作用,再以形成“先文后墨”的传统,并历来为文人画家所推崇。北师大中文系出身的当代书画名家蔡茂友,先后供职于北京师范大学、教育部、全国人大等单位。书法师从启功先生和秦永龙老师,绘画拜崔如琢先生为师。编著有《中外文学名著速读全书》、《怀旧文学丛书》、《纯情文学丛书》、《白话二十四史精华》、《海外华人典藏》、《三国演义与经商谋略》、《书圣神品》等300余部,计3亿余字。其“文”之丰厚,常人不可及,其“墨”之造化,也必为常人所不可达。他的绘画艺术相当程度地承继了文人之“艺术语言”的造型原则和表达方式,紧紧抓住“笔墨”这一语言体系,从文化的角度,深入到笔墨的内部,用笔墨传达画家本人对宇宙、自然、社会和人生的认识。

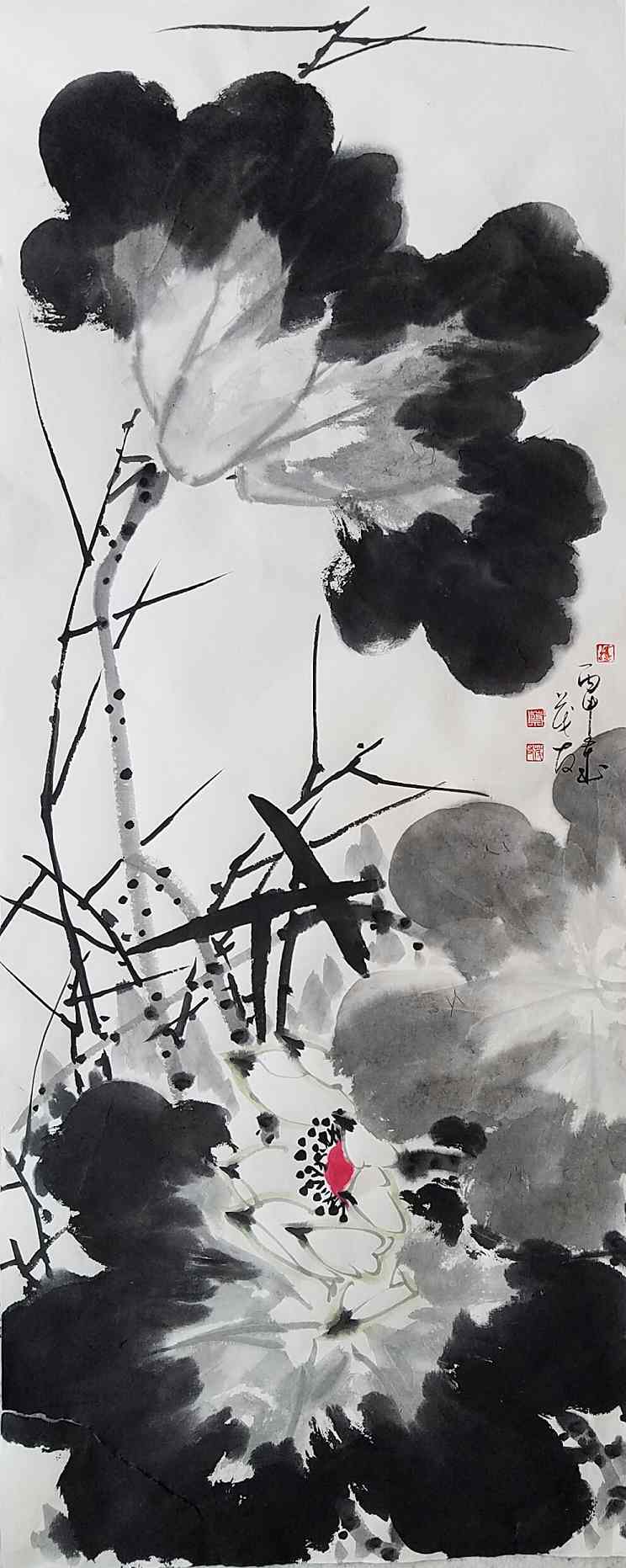

文人画重意,杜甫讲"意匠惨淡经营中"匠心独运,可回味无穷。倪瓒道"画者不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱,写胸中逸气耳"。面对蔡茂友一幅幅清新秀雅的画作,一股悠远沉静的气息扑面而来,一种久违的美,夺人眼目。他笔下的荷花,虽多秋荷,但少有残败之象,正是“秋荷独后时,摇落见风姿”。他画莲蓬,一派悠哉游哉澹澹的景象跃然笔端。看画是画,那是自然真实既有的画;看画非画,那是蔡茂友所追求者,是情景与境界均得之于玄妙的画,由画中渲染出其空灵的快乐,自然的优雅。无疑,这也是作品中所展现出的境界。

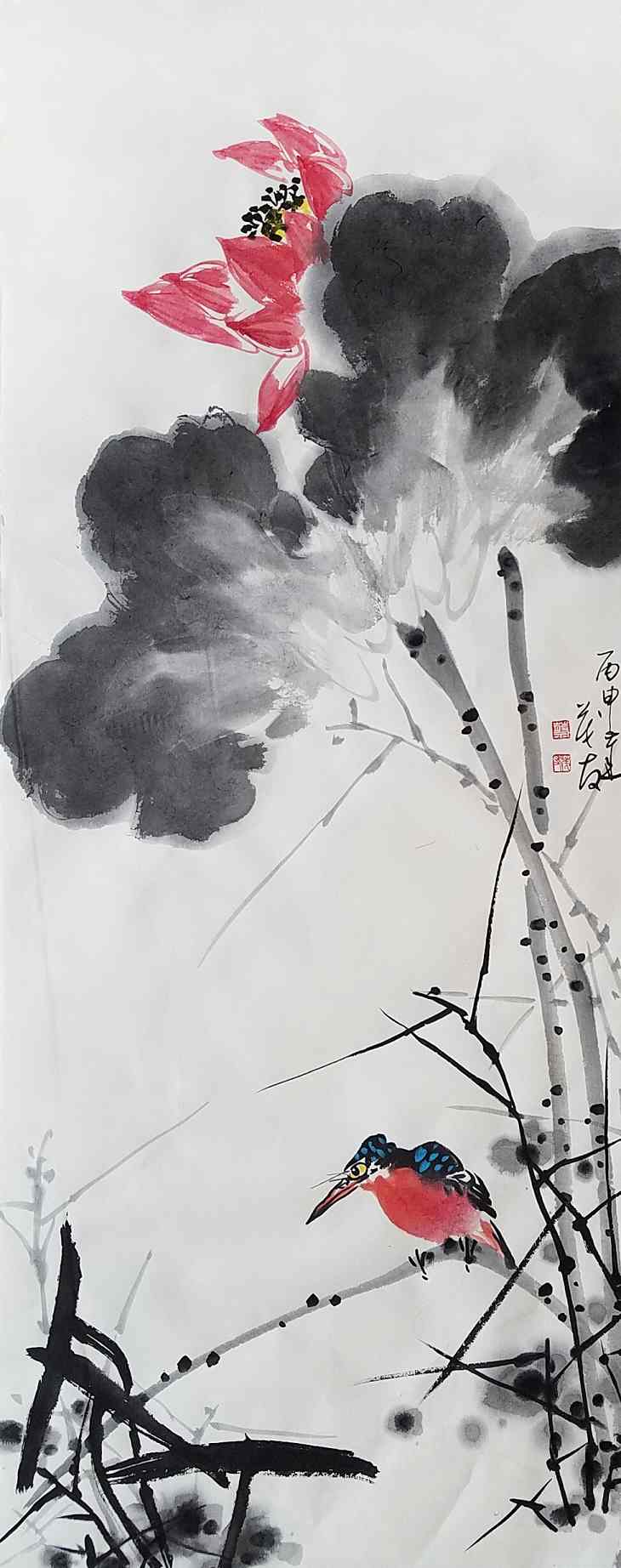

写意画的笔墨既有象物的效能,又有传情的功用,为了表现个性的鲜明、抒发感受的强烈,甚至于可以夸张变形。蔡茂友不但在继承传统水墨画特性,而且按照自己的艺术个性强化了笔墨节奏,极尽轻重、浓淡、干湿、虚实对比之妙。在洁白宣纸上,画家心境如“清水出芙蓉,天然去雕饰”,荷花清香远溢,那出淤泥而不染的品性更是映衬了文人墨客追求的精神世界。在蔡茂友的水墨荷花新作中,我们看到以“出淤泥而不染,濯清莲而不妖”的荷花为主题,花朵多姿多态,枝叶带露,娉婷舒展,俯仰欹侧;两只蜜蜂翩翩起舞,一翠鸟戏水悠然,打破了一池碧水的宁静;鱼群正隐伏于荷叶下,躬身欲出,动态如生,平添些许生机与意趣。在画家笔下似乎都充满了灵性,构想变幻合宜。

画面上融进了画家对荷意的理解,在理解当中,不仅有无形之诗,还有有意之画。他将创作情感引入到万物的秩序中,就是将小我融进大我,又以大我体现自我,从情意“悟处”着手,去营造属于他自己的精神和情感领地。这进一步落实到他的画面上,而最考验功夫的还是花了,水墨荷花很容易画的浮华庸俗,既要呈现花的鲜妍明媚,又要表达出脱俗的风骨,花的姿态和着色上的把握就很容易见出艺术家的造诣和胸襟。我们很鲜明的感受到蔡茂友笔下的莲花的淡雅清香的气息,“可远观而不可亵玩焉”,叶子上下呼应,花左右招摇,中间淡墨皴擦出微粼细瀔,水便也含情有意。浓墨晕染出莲叶,水的清凉得到淋漓尽致的释放,两片莲叶俯仰互应,浓淡参差,不同的姿态不同的角度,期间韵味相映相生。用墨干淡并兼,笔法疲劲挺拔,布局疏密相间,以少胜多,具有“清癯雅脱”的意趣。他还重视诗、书、画三者的结合,按画面需要,时而将书法题识穿插于画面形象之中,时而空白留之,进而回归属于画面主体,形成不可分割的统一体。

在中国绘画史上,“书画同源”说或者说“画法全从书法出”论自宋元人明确提出后,几成定论。书与画,同质而异体也。正如画家观嘉陵江,则见其波涌涛起,写其状貌、追其神髓;书家怀素夜闻嘉陵江涛声,则于状貌之外,得其体势;公孙大娘一舞剑器,天地低昂;张旭观其风韵,神入霜毫。蔡茂友深入研究认为,荷花最难下手的部分不是花,而是杆子,因为一笔下去不得回头,重描就不成画了,正如书法之笔。他指出“画荷如写书法,尽显用笔用墨之功。”正如他先画荷叶,用大提笔或斗笔饱蘸水墨,侧锋卧笔挥写;画荷叶一般要求边缘实、中心虚。叶脐附近不宜添满,或勾染之,或多留空白。叶的边缘是显露笔触的地方,以写意运笔自然处理,尽可能不加或少加修饰;用墨色画花梗和叶梗时,要做到花重、叶重,梗也随之而重,笔墨相映成趣;为体现作品的丰富,可辅之以苇草、水草和苔点之类,以营造点、线、面的变化,但要注意疏密、浓淡、干湿、长短的变化和统一。进而审视,水墨画本身带上了强烈的书法趣味,水墨的线条、墨韵,处处都透露着抽象之美,它有着独立的审美价值。也就是说即使离开了物象,单独地欣赏一笔一划、一点一块,都使人怡然有得。文人画重视对笔墨的追求,旨在于突出绘画中用笔本身的独立审美价值,这又与蔡茂友的书法艺术重视用笔不谋而合,或者应该说其绘画用笔正来自书法用笔的灵感。文人画是一种综合型艺术,是画家多方面文化素养的集中体现,当中尤其和书法的关系更为密切。

一枝清荷、几棵水草、一只蜻蜓、三两蜂鸟……并将这些与所表现的事物的形神有机地结合起来,做到心手相应,气力相合,迹虽断而气连,笔不周而意周。再论说荷之境界,也即诗境,不染尘是要求要纯净,没有一点污点,是一种单纯的美、纯净的一种美,也可以说是清净。再看他的作品《清韵》里看到晨曦,在《听荷》里听到了鸟的啾鸣。也许他以这种笔墨抒写了自己的情意,也许通过这画面所移情与附加了许多我们的生活与文化记忆。

画荷是中国画家一门永恒的课题,历史从古到今,格调从古朴到清新、华艳、秀丽等,各有特色,每位画家的笔下赋予荷花了不同的文化精神,但其艺术终极目标是揭示事物的内在神韵作为最高的艺术追求。基于这种审美指向,又形成了民族特有的美学思想,即讲究绘事后素、返朴归真、大巧若拙等等,这些都成为文人画家在艺术上的自觉追求。在如此创作环境下,一位画家如何思考走出属于自己的精神领地,这将是一个当今社会的文化拷问。然而,蔡茂友在有效强化写意水墨荷花视觉能力的同时,进而赋予了新时代语境下高亢昂扬又饶于生趣的写意内在精神,从而在区别前人的基础上把写意花鸟画推向了一个以往未曾的境地,这当是他的水墨荷花新作中所展现出来的新特质。

(蔡茂友艺术馆学术典藏部供稿)