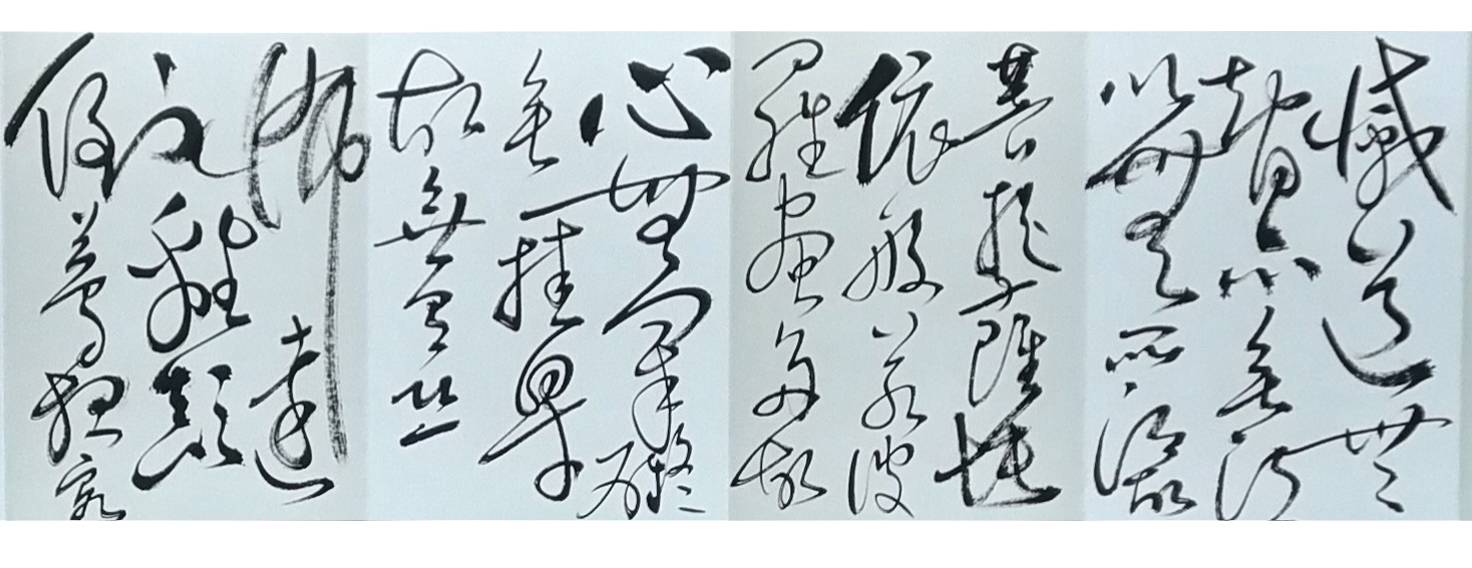

蔡茂友草书《心经》全卷

蔡茂友草书《心经》全卷

书法是融多种法度于一体的艺术,可谓书中有法。由此可见,书者能否首先具备“出入”法度,再可谈深入创作之能事。静观当代书画名家蔡茂友的书法作品,他是在多种风格的融合中探索个人之路。他的草书竭力将怀素、张旭、黄庭坚、王铎、启功等大家融会贯通,尤其是他的恩师启功先生对他的创作影响至深。书法艺术是线条艺术,不断演变,产生了今草书,草书体则达到了线条美的极致。当然,习书当属草书难度较大,当前写草书者不乏其人,而形成鲜明的个人“草法”者甚少。首先对书写者来说,学习的难度大。对此,刘熙载说得好:“草书之笔划,要无一可移他书,而他书之笔意,草书却要无所不悟”。

蔡茂友草书《心经》局部1

《心经》是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义;摄尽了释尊二十二年般若谈的精华。《心经》非常殊胜,经常地念诵、抄写可以积集非常大的功德。历史上书法大家书写心经墨迹传世颇多,王羲之、张旭、唐人写经、欧阳询、赵孟頫、吴镇、苏轼、董其昌、文征明、邓石如、刘墉、傅山、乾隆、康熙、弘一大师、启功、沈鹏等。楷行隶篆草,一家一貌,令观者叹为观止。纵观中国书法史,草书《心经》书家甚少,多以行楷书为多,从存世作品可看,张旭、吴镇草书《心经》实属经典。当然,我们在蔡茂友所创的草书《心经》中,可以得到更多对于当代书法发展中的思考。首先他从临写历代前贤先师的作品开始,他强调:临写就已经与创作的心态相通,要用心吸收总结各家书风。他深入研究先师启体,尤其以行书笔法入草,粗细变化显著,用笔起伏跌宕,温润含蓄、不激不厉。其字遒劲中带秀雅、动中求其幽静,超逸出尘,形成鲜明的蔡氏草书风格。

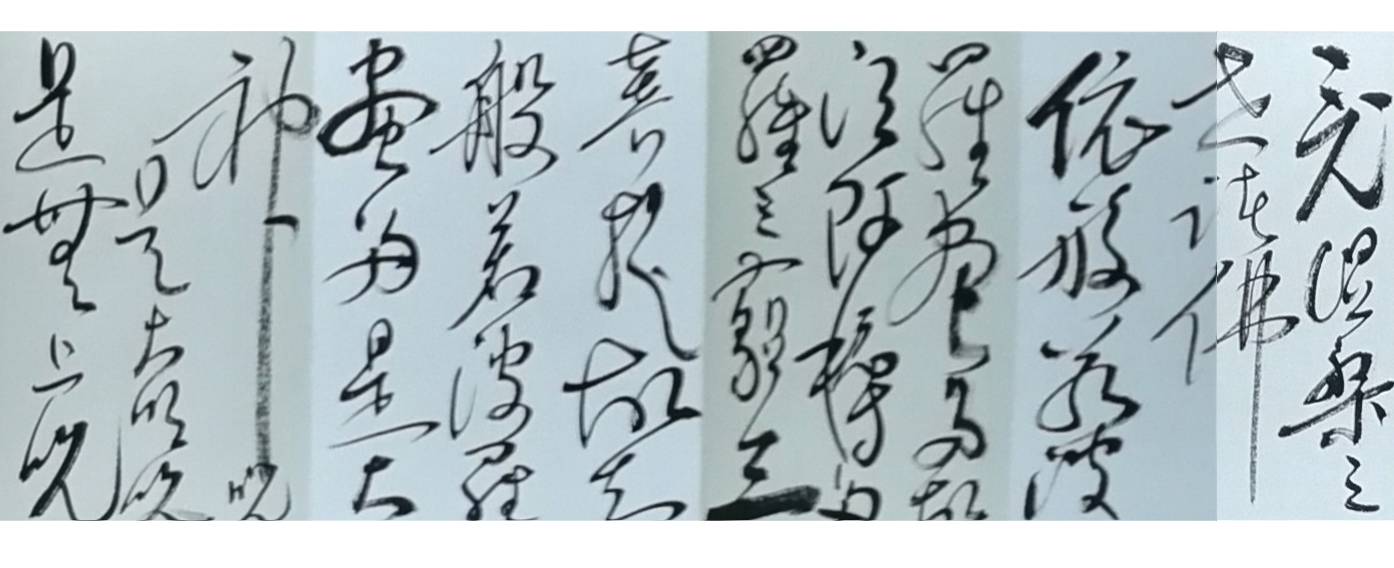

蔡茂友草书《心经》局部2

草写长轴固然是最常见的一种形式,而横卷因其宽度有很大的扩展余地,所以能有大的发挥,取得意想不到的效果。欣赏蔡茂友草书《心经》,他不仅把激情散发在点画线条中,而且把激情释放在读者的整个视觉空间里。这幅作品整体布局奇妙,运笔节奏有快有慢,快慢结合,快速中有节奏,有节制。书卷中题首《心经》二字,以篆书写成,不论是结体排列组合的疏密,还是参差错落的呼应,令人心旌荡漾。深入细究整幅作品的前半部分,起笔心平气和,书中起按点画笔法洋溢着缕缕清醇气息,徐徐播洒。

蔡茂友草书《心经》局部3

随着视线对作品每一个空白的探寻,心境被一种曲径通幽的好奇心驱使。笔至“无眼耳鼻舌身意”与“无色声香味触法”二行,其将“耳”和“声”字,各作长连笔,笔触一粗一细,甚至一笔到底,统领了多字,充分反映了字里行间多变的结构,故作“连绵”的写法,其变化“似无定则”,而又“毫厘必辨”,有着严格变化的限度。并强调在于点划与点划、结体与结体、此行与他行有着连绵不断地紧密呼应关系,偶有不连,使之血脉不断,左右顾盼,互相呼应,增强书卷气息。该书充分结合“启体”书法之长而自具面目,尤其他在打破行与列的界限,倏大倏小,亦刚亦柔,纵横驰骋,表现了心力与胆力,心手相师势转奇,诡形怪状翻合宜,可谓“泼墨大写意般”的抒情之作,在书写的感觉中渗透了丰富的个人心境。

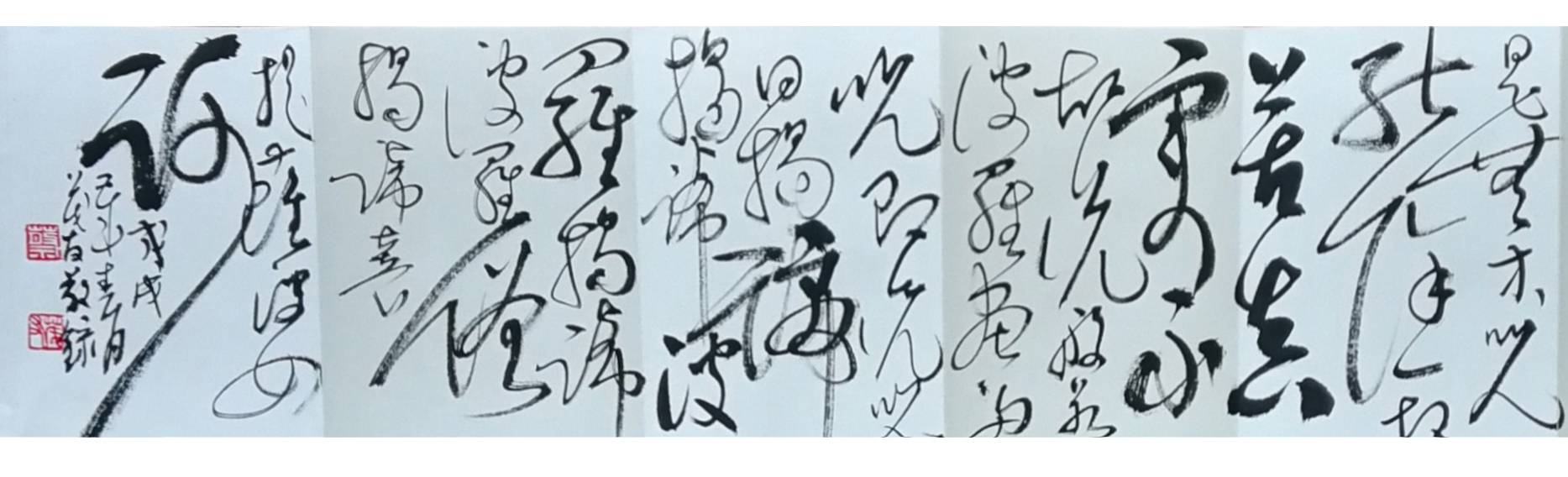

蔡茂友草书《心经》局部4

书卷慢速中有奇崛,有惊险。蔡茂友在追求韵味时,笔触有时缓缓入草,有时大刀阔斧,有时一招一式、提按顿挫,有时尽情写意,如“不垢不净”之“净”、“无色声香”之“声”、“无有恐怖”之“怖”,写法看似“胡涂乱抹”,但是他以点画的粗细长短、结体的大小正侧、墨色的浓淡枯湿,去表达自己的思想、情感和思考。再写至“是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。”表现“草书之草、草书之法”尤为明显。尤其是左边“是无”与右边“能除”处,如乌云翻滚,排山倒海,在快与慢中阐述着自己的审美情愫。

草书强调如果要具备更高的创造力,那么其重要特点也是难点之一,是要打破“行”与“列”的界限。在书中“是大神咒,是大明咒,”两行列中,他在不损害字体规范化的前提下使字的结构变形,上下覆盖,左右通达,甚至故意在“神”与“咒”二字之间中故意“踩踏”重叠,实现有限范围内的无穷变化。写至最后一句“揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃”,他在不断重复的“揭”、“谛”,力求变化,在变化的过程中,书家甚至把那些通常意义上的“熟”字,变写成“生”味道。那似随心所欲般自如挥洒,却又像极其自然地“冒出”的线条,神奇地变幻着,粗壮遒劲的,飘逸绵延的。写至书卷最后一字“诃”,一字一行而收笔,大写意成,其布局的摆动、疏密、顾盼,造型的大小、墨色的浓淡枯湿恰到妙处。通篇书作的条块分割,都在对立统一的规律下找到各自的表现空间,淡然处,如佛光微扫,蝉翼轻颤。每一笔,每一画,都撩拨着观者无尽的想象。

蔡茂友草书《心经》局部5

书家的创作宏观思考很重要,更需大智慧。如果斤斤计较每个个体造型的完整性,必然导致整体的平淡无奇,有碍作品的完整性构成。那么,对于观者也更需要更高的审美要求,如果一味强调某种以为约定俗成的观看习惯,或者既定的程式,而忽视创作者的探索,缺乏“心”的主宰的话,那么便不可能进入真正意义上独立审美。

蔡茂友草书《心经》局部6

蔡茂友所创草书《心经》一作,看似随意所成,却蕴涵了书者深厚的书法功力、丰厚的文化底蕴以及无可企及的美学追求。古人说,楷如立,行如走,草如跑。依此人们认为,草书的特点就是快,面对他的草书,猛然感觉先生“聊发少年狂”般,洋溢着炽烈的激情,这也正是狂草的真正境界。清代包世臣曾“自谓于书道颇尽其秘”也说“惟草书至难”。草书自身正其律,篆书备其骨,楷书规其法,还要做学问、立人品,确实不易。蔡茂友以心写经,因其常年研习佛教诗文,校读文辞,或以碑刻文辞证史补事,并能将其与书法融会而贯通。从其《心经》的字里行间中,我们可窥探其那种灵动不羁的思想,“大自在”的襟怀,从容淡定的人生观,能够感悟一种率性的淡然情怀。从其内容的创作,可见书家温婉儒雅的书卷气,其书写风貌也可见他对于碑帖取法与文辞内容的重视程度。纵观此幅作品,总体风格上是属于崇尚豪放书境,着眼于书法的造型与结构,强调草书运动之美,一展“蔡氏草书”之风貌。