金陵折扇,从旧时的纳凉用品发展到现今,已经成为让中国书画随身携带、随时把玩的一种艺术载体,融合了书法、绘画、雕镌等艺术和技巧于一体,作为南京著名的传统手工艺制品,如今只有王克礼一人还在纯手工艺制作。

扇骨营曾是折扇大本营

折扇是南京著名的传统手工制品之一,早在宋代,南京制扇业就已远近闻名。明初,明成祖朱棣在南京登上皇位后,十分欣赏江南的许多民间工艺品,他发现折扇舒展自如,灵巧美观,携带方便,于是“命工如式为之”,下诏令宫内工匠制扇,并吸取外来工艺制作,从此,竹折扇“自内传出,遂遍天下”,无论宫廷还是民间,使用折扇形成习俗,一直影响到清代,前后达三个世纪之久,现今秦淮河的南岸仍保留着“扇骨营”这一古老地名。

明清是金陵折扇发展的鼎盛时期,当时南京是江南数省的科举之地,每当大的科举之年,来南京参加科举的士子都要选购一些高档的折扇,待科考结束时带回,闲暇时在扇面钤印题诗作画,或自行收藏,或馈赠亲友。因此夫子庙三山街一带集中了许多销售金陵折扇的店铺,各种质地、规格、档次的都有。清末民国时,折扇的店铺在南京的城南夫子庙一带仍有很大销量,主要由南京栖霞、龙潭一带的农民提供货源,通济门外秦淮河南岸的扇骨营一带即为当年折扇生产加工的集散地。建国后,南京在栖霞十月人民公社成立金陵制扇厂,生产金陵折扇及其他品种的扇子,成为金陵折扇生产的唯一地区。八十年代以来,随着电风扇、空调的普及,金陵折扇逐渐失去市场,于上世纪末停产。

制扇骨就要43道工序

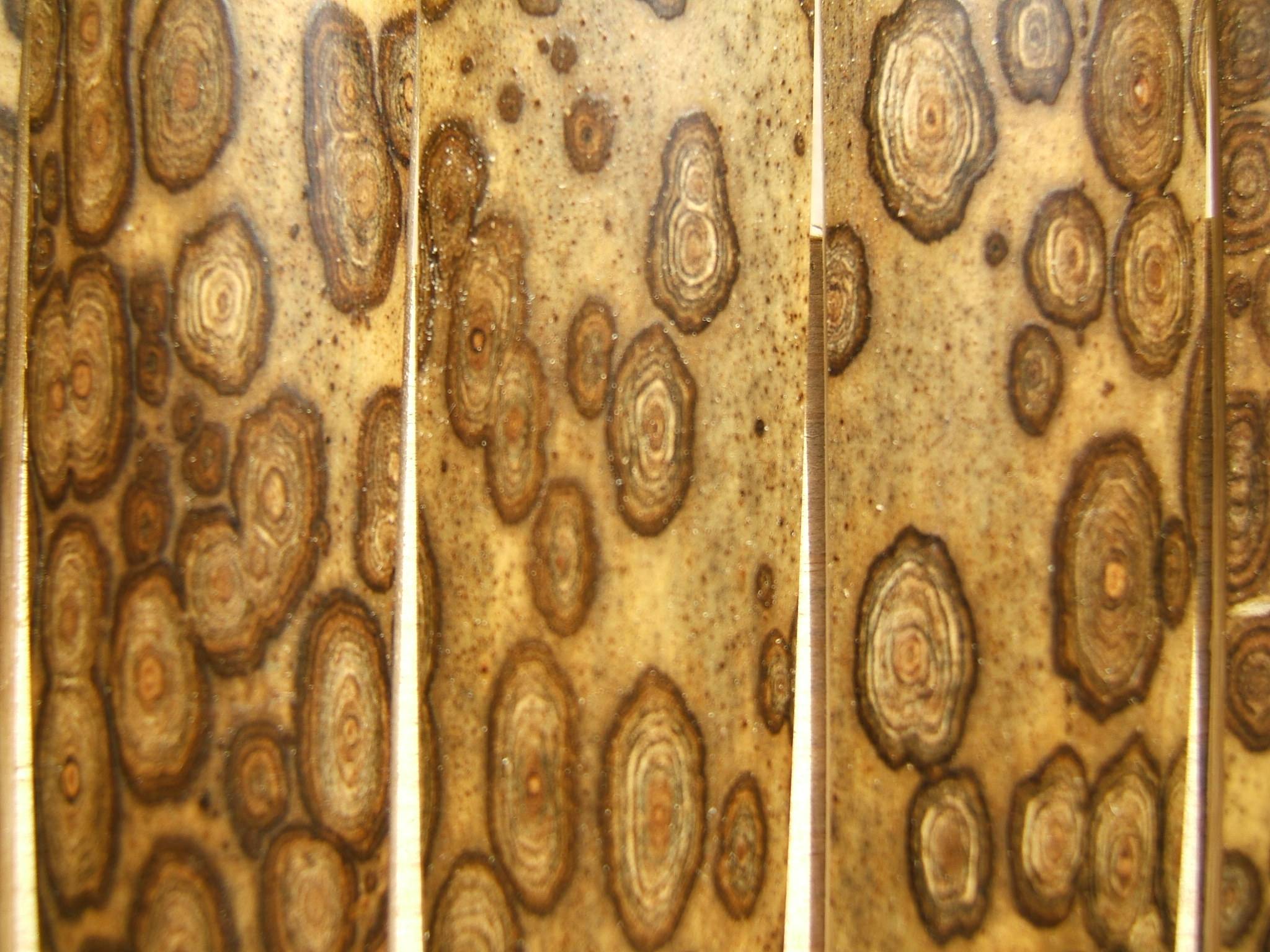

据王克礼介绍,金陵折扇在鼎盛时期最讲究扇骨用材和扇骨雕刻,许多制扇名师用象牙、玳瑁、紫檀木等贵重材料制成扇骨,还在扇骨的大边上镂雕细刻,有“如意头”、“琴式”、“螳螂腿”、“水浪式”等,扇头有“瓶式”、“玉兰头”、“金鱼头”等。有的扇子采用全雕刻工艺,所雕花草玲珑有致,后来,艺人们在继承旧时扇骨雕刻技艺的基础上,进一步发展镶嵌扶持技术,镶嵌材料有象牙、兽骨、玉石、金银、贝壳等。如今的折扇依然是以竹为主,有白竹、罗汉竹、湘妃竹等,此外还常用乌木、檀香木、象牙等珍贵材料,扇面则采用花纹清晰的绵料宣纸。

金陵折扇的制作共分制扇骨、做扇面、穿扇面三大工序,其中最重要的是制扇骨,这道工序又包括了选料、断料、劈料、拿火等43道小工序。首先选料十分严格,要求选生长期在六年到八年的、朝阳的、土壤肥沃的竹子,选好后还要煮料,即煮出浆水,把竹子里的蛋白、糖分煮出来,以后才不会生虫。而制扇中最费劲的一道是“刀边”,即用刀一点一点削出所需造型的扇边。为使扇子口紧,更能固定,还要经过一道“拿火”工序,将扇边烤轧成弧型,直至两头小、中间鼓。

制扇骨就要43道工序 纯手工7天做出一把

金陵王记扇庄 12/11 21:40

鲁ICP备16014325号-6